【おさらい】特定技能制度

「特定技能」とは、2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野(12業種)において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、1号は12業種、2号は2業種が指定されています。

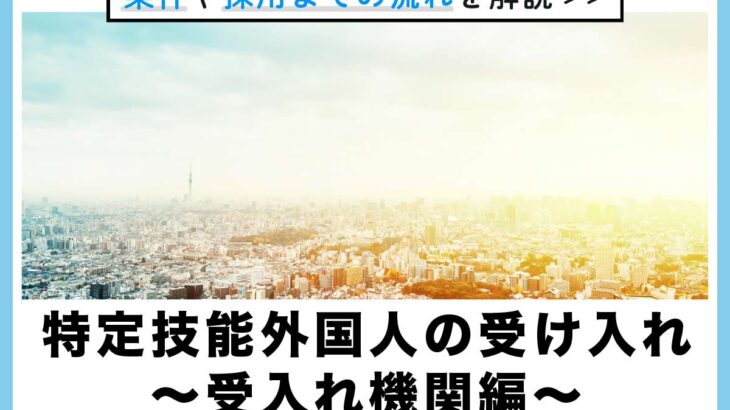

特定技能制度においては、出入国在留管理庁、受入れ機関、登録支援機関等、様々な機関が関わってきます。

受入れ機関(所属機関)とは

上記の表にあるように、特定技能制度では、外国人と受け入れる企業・団体の間で直接雇用契約を結ぶのが基本です。こうした特定技能外国人を受け入れる企業・団体のことを「受入れ機関」と呼びます。

特定技能外国人を雇用するだけでなく、出入国在留管理庁に届出をし、出入国在留管理庁から指導や助言、改善命令を受ける立場にあるため、一定の基準をクリアしている必要があります。

受け入れ可能な職種

特定技能の12分野について、受け入れ可能な職種を以下にまとめました。

身体介護および付随する支援業務。訪問系サービスは不可。

建物内部の清掃業務

- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理

土木、建築、ライフライン・設備

- 造船・舶用工業

溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て

自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務

- 航空

空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) と、航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)

宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供

耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)、畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

- 漁業

漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、

水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)、養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)

外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

特定技能受け入れ見込み人数

各特定技能産業分野における受け入れ見込数は、政府基本方針に基づき、1号特定技能外国人の受入れの上限として運用されることになっており、「受け入れ見込み人数」と呼びます。

特定技能の在留資格で日本に滞在する外国人の人数は、2022年6月末で約8万7千人にものぼります。新制度ができた2019年4月から2024年3月までの5年間で約34万5千人を上限に見込んでいたことからすると、現時点での人数は予測を大幅に下回っています。これにはいくつかの理由が考えられますが、その1つに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による経済情勢の変化があります。

その変化を踏まえ、介護分野において、6万人を上限としていたところを、2023年度末までは、当面受け入れ見込み数の上限を最大5万900人とし、運用されます。製造業分野においては、3万1,450人を上限としていたところを、令和5年度末までは当面受け入れ見込み数の上限を最大4万9,750人とし、運用されます。以上のように、建設業も4万人から3万4,000人、外食業でも5万3,000人から3万500人と上限が変更されています。

年々受け入れ人数が増えていることや、入国制限が緩和されたことにより、今後の受け入れ見込み人数は増えていくと考えられます。

企業が特定技能外国人を受け入れるには

では、企業が特定技能外国人を受け入れるには、どんな条件があり、何をすれば良いのでしょうか。

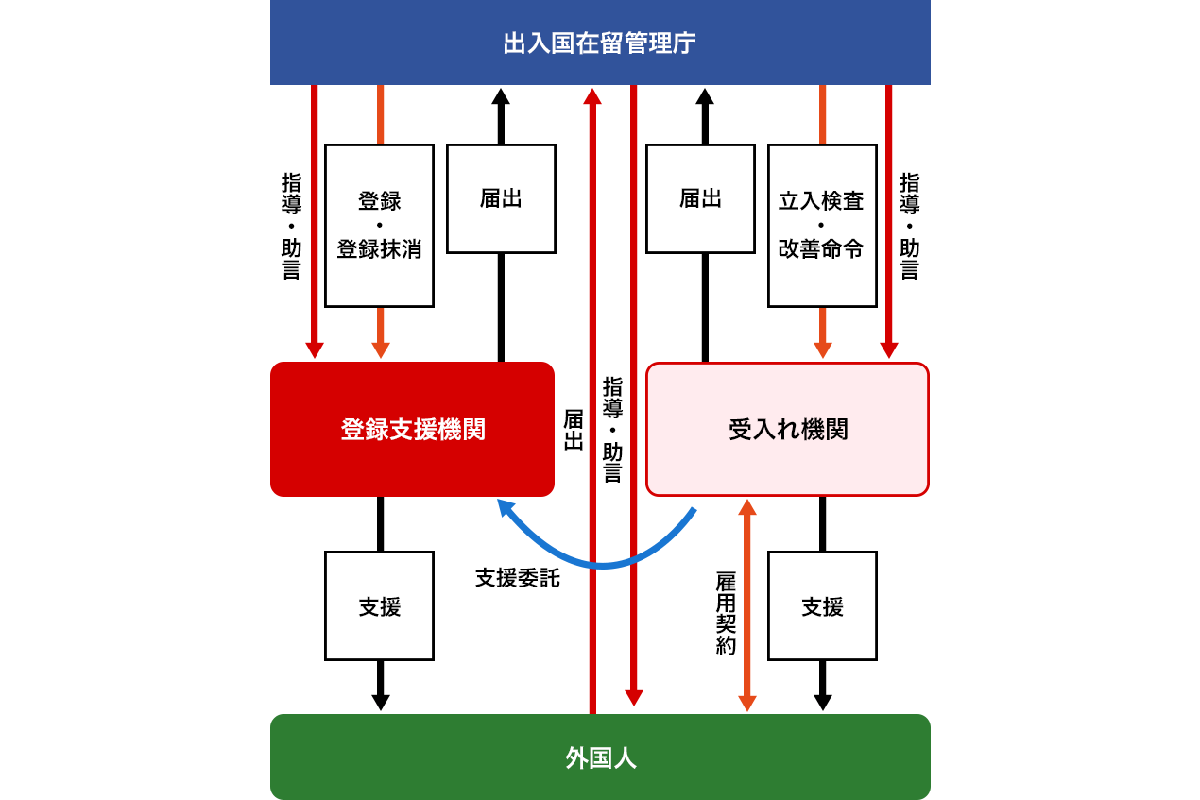

受入れ機関が満たすべき共通の条件

受入れ機関は、以下の条件を満たす必要があります。

【受入れ機関が満たすべき共通の条件】

- 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること

- 受入れ機関自体が適切であること

- 外国人を支援する体制があること

- 外国人を支援する計画が適切であること

以下、詳しく解説していきます。

①外国人と結ぶ雇用契約が適切であること

初めに説明したように、特定技能制度では外国人と受入れ機関が直接雇用契約を結ぶことが原則となっています。その際に、満たさなければいけない基準があります。

- 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること

- 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること

- 報酬額が、日本人が従事する場合の額と同等以上であること→特定技能で働く外国人の報酬の額が、同等の業務に従事する日本人の報酬額と比較して同等以上である必要があります。

- 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと

- 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること

- 労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること(派遣形態は農業・漁業のみ)

- 外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること

- 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること

- 分野に特有の基準に適合すること ※分野所管省庁の定める告示で規定

②受入れ機関自体が適切であること

受入れ機関自体が満たすべき基準をご紹介します。

- 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること

- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと

- 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと

- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと→多くの法令が含まれています。「禁錮以上の刑に処せられた者」など、遵守しなかった場合に特定技能人材の受け入れができない法令だけでも22種類あります。

- 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと

- 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと

- 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと

- 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと

- 労働者派遣の場合は,派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで,適当と認められる者であるほか,派遣先が①~④の基準に適合すること

- 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること

- 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること

- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと

- 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

③外国人を支援する体制があること

また、外国人を支援する体制を整えることも受け入れ機関には必要です。

ただし、登録支援機関に全部委託する場合は不要となる条件です。下記の条件を満たしていない場合、登録支援機関への支援委託は必須となります。

登録支援機関とは、受入れ機関との支援委託契約により、支援計画に基づく支援の全部の実施を行う会社です。

(1) 以下のいずれかに該当すること

- 過去2年間に中長期在留者(技術・人文知識・国際業務や技能、技能実習等の就労資格のみ以下同じ)の受け入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)

- 役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること

- 上記と同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること

(2) 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること

(3) 支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと

(4) 支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと

(5)5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと

(6)支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること

(7)分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

詳細については以下の記事をご覧ください。

外国人を支援する計画が適切であること

外国人を支援する計画が適切である必要もあります。

特定技能制度では外国人を支援するための計画を「支援計画書」として作成し、入管に提出しなければなりません。その中身には以下の記載が必要です。

- 支援の内容→出入国の際の送迎について、住居や口座・携帯の確保について、日本語学習について等

- 登録支援機関に支援を全部委託する場合は、委託契約の内容等

- 登録支援機関以外に委託する場合は、委託先や委託契約の内容

- 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名

- 分野に特有の事項

また、支援計画書は日本語と雇用する外国人が十分に理解できる言語で作成しなければなりません。